トピックス② ヨード(イソジン)によるうがいは風邪の予防に無効 ?

トピックス③ インフルエンザにかかりやすいタイプが判明!

トピックス④ 口呼吸と感染症の関係についてのQ&A

トピックス⑤ 生活・睡眠リズムと免疫についてのQ&A

トピックス⑥ PM2.5・黄砂とアレルギー症状についてのQ&A

◆ 急性咽頭炎・扁桃炎

◆ 声帯ポリープ・ポリープ様声帯・声帯結節

◆ 喉頭肉芽腫

◆ 咽頭異物

◆ 舌癌・下咽頭癌

🟩【のど(かぜ・扁桃炎・声の不調・逆流性・後鼻漏)】

のどの症状は日常生活のクセや環境とも深く関係しています。

症状の原因や改善ポイントを丁寧にまとめた記事をご紹介します。

のどの話題に関する院長ブログはこちら

🟫【感染症(インフル/コロナなど感染症・健康管理)】

流行状況・注意点・予防のコツを中心にまとめています。

「受診すべきか迷う…」という時の判断材料にもお使いください。

感染症・健康管理の話題に関する院長ブログはこちら

◆急性咽頭炎・扁桃炎 ◆

—少しの口呼吸がトラブルを招く —

急性咽頭炎・扁桃炎は、ウイルスや細菌による感染が原因で起こり、急な発熱・強いのどの痛み・咳などの症状をもたらします。

乳幼児では、のどの痛みをうまく訴えられないため、よだれが増える・機嫌が悪いといった形で現れることもあります。

● 原因

急性咽頭炎の多くは ウイルス感染が原因(成人で90%前後)。

一方で、細菌性は

-

成人:10%程度

-

小児:15~30% とされます。

-

細菌性の代表が A群溶血性連鎖球菌(溶連菌) で、この場合には 適切な抗菌薬治療 が必要になります。

● 治療で大切なこと

「のどが痛いから抗生剤を!」……実はこの考え方は正確ではありません。

抗菌薬が必要なのは “細菌性の一部の症例だけ”。

ポイントは次のとおりです。

-

必要な症例をしっかり見極めること

-

必要な場合のみ、適切な種類を、適切な期間だけ使用すること

不要な抗生剤は、効き目が弱くなる“耐性菌”の原因にもなります。

● こんな症状は受診をおすすめします

-

高熱が続く

-

のどの痛みが強く食事がとれない

-

首のリンパが腫れて痛い

-

口が開きにくい、よだれが多い(小児)

-

発赤・白苔(白い膿)が扁桃に見える

● 口呼吸は感染の大きなリスク

鼻には、空気の加湿・加温・異物除去という大切な“フィルター機能”があります。

ところが、「少しだけ」「気付いたら」口が開いている状態(口呼吸)が続くと、ウイルスや細菌が直接のどへ入りやすくなります。

-

睡眠中の口の開き

-

朝起きたときの口の乾燥

-

マスク生活で知らずに口呼吸になっている

こうした“ちょっとした口の開き”が、感染のきっかけになることも。

合わせて読みたい ⇒ 口呼吸が招くトラブルと鼻呼吸のススメ

● 予防としてできること

-

のどの乾燥を防ぐ(加湿、こまめな水分)

-

手洗い・うがい

-

睡眠・栄養をしっかり確保

-

鼻呼吸を意識する習慣づけ

-

鼻づまりがある場合は早めに治療

◆ 声帯ポリープ・ポリープ様声帯・声帯結節 ◆

— 「いつも100%の発声」はムリ

だからこそ“日々の使い方”が大切 —

声がかすれる原因として最もよく知られているのが、この 3つの声帯疾患 です。

● 声帯はどうやって声を出すの?

声帯は、左右2枚のヒダでできていて

-

息を吸う時:開く

-

声を出す時:閉じて振動する という動きをしています。

声をよく使う人ほど、この“声帯が擦れ合う回数”が増えます。

この摩擦が続き、粘膜に炎症が起こると 腫れ・水ぶくれ・硬化 といった変化が起きて、声がかれたり、途切れたりするようになります。

● 病変の違い(イメージ)

◎ 声帯ポリープ

…声帯の一部が 水ぶくれのように腫れる 状態

◎ ポリープ様声帯

…炎症が広範囲に及び、声帯全体が ぶよっと腫れる

(喫煙者・声を酷使する人に特に多い)

◎ 声帯結節

…擦れ合う部分が ペンダコのように硬くなる

(保育士・教員・スポーツ指導者・歌手など声を使う仕事に多い)

いずれも、慢性的な声の酷使 が大きな原因です。

● 主な症状

-

声がかすれる、息漏れのある声

-

喉に力を入れないと声が出ない

-

長く話すと声が続かない

-

朝と夕方で声の調子が変わる

-

高い声が出ない(歌手に多い訴え)

● 治療の基本は「声を休める」こと

残念ながら、声帯の腫れを“一気に治す魔法の薬”はありません。

もっと言えば、プロの歌手ですら「常に100%の声を維持する方法」は存在しないと言われています。

そのため治療の中心は

-

沈黙(声の安静)

-

必要に応じて吸入や薬

-

生活習慣の見直し(禁煙・睡眠・水分)

-

声の使い方を整える“音声治療” です。

どうしても声を使う仕事の方は「必要最低限の発声」 を徹底し、声帯の負担を減らすことが必要になります。

● 手術が必要になるケース

-

ポリープが大きく、声がほとんど出ない

-

仕事に支障が大きい

-

数週間の安静でも改善しない

-

ポリープ様声帯で粘膜の腫れが強い

手術といっても、内視鏡下で行う繊細な微細手術で、多くは短期入院です。

● 声を守るためにできること(予防がいちばん大事)

-

こまめに水分をとる(粘膜の乾燥予防)

-

大声・長時間の連続した発声を避ける

-

しゃがれ声のまま無理して話さない

-

湿度を保つ(エアコン・乾燥に注意)

-

喫煙者は禁煙が強く推奨されます

-

“咳払い”を減らす(これも声帯に強い衝撃になります)

声の仕事の方は、ウォームアップ発声・クールダウンを習慣化するだけでも声帯のダメージが減ります。

関連記事がブログに掲載されています(こちら)

下の画像は左から「声帯ポリープ」「ポリープ様声帯」「声帯結節」です。

確かに、この状態では“きれいな声”が出にくいのが想像できますよね。

◆ 喉頭肉芽腫 ◆

喉頭肉芽腫(こうとうにくげしゅ)は、声帯の後ろ側(声帯突起と呼ばれる部位)にできる丸いできものです。

声帯ポリープや声帯結節と同じ「声のかすれ」を引き起こしますが、発生する場所が異なるのが大きな特徴です。

● なぜできるの?(原因)

喉頭肉芽腫は、実は “半数以上が原因不明” とされていますが、以下が代表的な誘因です。

◎ 気管挿管による刺激

手術で全身麻酔を受けた際、気管にチューブを入れることで声帯後方に刺激が加わり、肉芽腫ができることがあります。

◎ 逆流性食道炎(胃酸逆流)

最近増えている明確な原因です。

胃酸がのどの奥まで上がってくると、粘膜が慢性的に荒れ、肉芽腫の形成につながります。

逆流性食道炎を引き起こす要因

-

ストレス

-

加齢

-

アルコール多飲

-

食べすぎ・早食い

-

ベルト・ガードル・姿勢などによる腹圧上昇

胸やけ・胸の痛みといった典型的症状に加えて、のどの違和感・異物感・慢性的な咳なども起こりやすくなります。

◎ 声の酷使

声帯の後ろ側に力が入りすぎる“喉押し発声”を続ける方に多い傾向があります。

● 主な症状

-

声がかすれる(嗄声)

-

のどに何かつまった感じ

-

声を出すと疲れる

-

咳払いが増える

-

痛みは少ないが違和感が続く

● 治療

多くのケースで、薬物治療と生活改善で様子をみます。

-

胃酸分泌抑制薬(PPIなど)

-

ステロイド薬や吸入治療

-

声の使い方の見直し(音声治療)

→ のどの後ろに力が入りやすい発声習慣の改善が有効

-

生活習慣の改善

→ 就寝前の飲食を避ける、アルコール控えめ、腹圧を高めない、など

一定期間治療しても改善が乏しい場合や、飲み込みに影響が出る場合には、手術で肉芽腫を除去することもあります。

(癌化することはきわめて稀とされていますが、長く続く嗄声は必ず評価が必要です。)

下の画像は喉頭肉芽腫の典型例です。

声帯ポリープ・結節と比べて

“声帯の後方にコロンと丸い塊がある” のが特徴です。

◆ 咽頭異物 ◆

「それ、“あーん”って食べて本当に大丈夫?」

のどに何かが刺さったり、引っかかったりした状態を 咽頭異物(いんとういぶつ)と呼びます。

代表的なものは 魚の骨。季節の旬の魚(サンマ・アジ・タイなど)を食べた際に、骨がのどに刺さって来院される方が多くみられます。

● 魚の骨が刺さる場所とその対応

魚骨の 約80%は扁桃(へんとう) に刺さり、この部位なら比較的容易に摘出できます。

しかし、同じ扁桃でも

-

奥側(陰窩の深部)

-

舌の付け根(舌根部)

などに刺さってしまうと、視認が難しく処置が大変になる場合があります。

場合によっては局所麻酔を行ってから摘出する必要もあります。

● 高齢の方で特に注意が必要な“PTP誤飲”

ご高齢の患者さんで時々あるのが、薬のシート(PTP:プラスチックとアルミでできた包装)を 誤ってそのまま飲み込んでしまう ケースです。

PTPは鋭利で、食道や胃を傷つける危険があります。

誤飲してしまった場合は、耳鼻科では対応できないため、内科での消化管内視鏡による摘出が必要となります。

誤飲防止のためにも、薬は必ずシートから出して服用する習慣 を徹底しましょう。

● のどに違和感があるときは無理に飲み込まない

「ご飯を飲み込めば骨が取れる」という民間療法がありますが、むしろ

-

刺さった骨がさらに深く入る

-

のどを傷つける などのリスクがあります。

違和感や痛みが続く場合は、早めの受診をおすすめします。

画像は左が魚骨(鯛)、右がPTPです。気を付けたいですね。

◆ のどの違和感・継続する痛み ◆

ー 下咽頭癌・舌癌 ー

「何だかのどの具合が悪いな…」と放置していませんか?

「のどが詰まった感じがする」

「口の中が何となく変」

こうした症状の多くは軽症で心配のないものですが、まれに重大な疾患が隠れている ことがあります。

脅かすつもりはありませんが、原因がはっきりしない症状が続く時は、念のため注意が必要です。

一般的な健康診断では、のど(咽頭・喉頭)の細かい異常を見つけることは困難です。

耳鼻咽喉科では内視鏡で詳細にチェックできます。

● なかなか治らない口内炎は要注意

下の写真は「舌癌」の一例です。

舌癌の中には、口内炎を繰り返すうちに発症するタイプ があります。

注意すべきポイント

-

長期間治らない口内炎

-

いつも同じ場所に繰り返しできる口内炎

多くの場合、その部位に

-

歯が当たっている(舌の縁に多い)

-

入れ歯や矯正器具が慢性的にこすれている といった背景があります。

さらに

-

飲酒/喫煙といった慢性刺激もリスクになります。

合わせて読みたい ⇒ 同じ場所の口内炎、危険なサインかも?

● 口内炎を起こしやすい人の共通点(原因と対策)

1.歯磨きが不十分

食べかすが残ると細菌が繁殖します。

→ 食後と就寝前の歯磨きを習慣に。

2.強すぎるブラッシング

歯ぐきや頬の内側を傷つけると炎症の原因に。

→ 力を入れすぎず、優しく磨きましょう。

3.口が乾燥しやすい

唾液の抗菌作用が低下します。

→ 口呼吸の癖がある方は特に注意!

4.栄養バランスの偏り

ビタミン不足は粘膜トラブルを誘発します。

→ できる範囲でバランスを意識した食事を。

5.過度の飲酒・喫煙

粘膜への慢性刺激、ビタミンバランスの乱れにつながります。

6.疲労・ストレスによる免疫低下

→ 睡眠・休息をしっかりと。

7.ペットボトル飲料の“じか飲み放置”

一度口をつけた飲料を放置 → 菌が繁殖 → 再飲用で口内環境が悪化します。

● のど〜食道入口にできる「下咽頭癌」にも注意

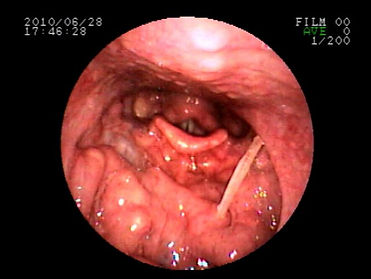

次の写真の症例は「下咽頭癌」です。

この部位は食道の入り口に近いため、

● 飲み込むときに引っかかる・痛い

● 固形物だけ飲みにくい

● のどの痛みが続く といった症状が特徴です。

水分より固形物が飲みにくい場合は特に要注意です。

● もちろん、怖い病気だけではありません

のどの違和感や痛みの多くは、

● 慢性咽喉頭炎

● 逆流性食道炎(胃酸逆流)

● アレルギー

● 乾燥による刺激 などの良性疾患でも起こります。

しかし「繰り返す」「なかなか良くならない」、といった場合は、一度チェックしておくと安心です。